【匠】〈十日町絣〉渡邊美子さん

この道に入って約30年の、製織部門の伝統工芸士・渡邊美子さん。

3代にわたり、昔ながらの十日町絣の製法を守ってきた工房〈渡吉織物〉に嫁ぎ、ご主人であり、染色部門の伝統工芸士である渡邊孝一さんと二人三脚で、製織技術を受け継ぐ匠です。

「嫁ぎ先が機屋さんだったので、この仕事は自然とやるものだと思って。結婚した当初は、織る前の下準備や、“くびり”という作業を習ってやっていたんですが、だんだんと機織りの技術も身につけていきました」

もともと細かい仕事は嫌いではなく、編み物が趣味だったという美子さん。小さな頃から、近隣の機織りの音が日常にあり、耳に親しんでいたそう。平成23年には伝統工芸士の資格を取得し、現在は渡吉織物にて織りを専門にされています。

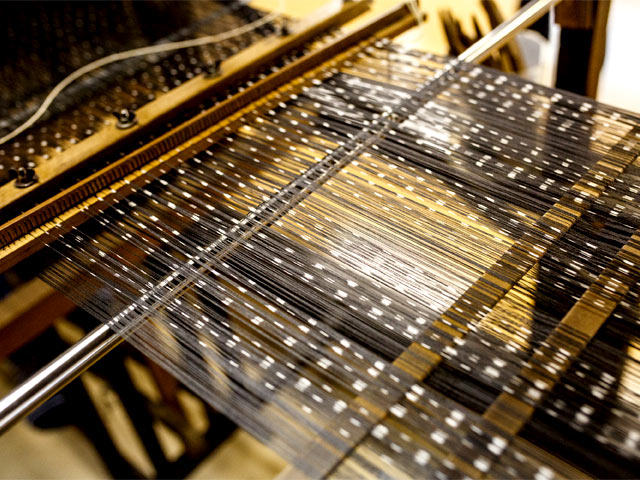

美子さんの作業風景を見せてもらいました。ご夫婦で考案したデザインの図案に合わせて、“シャトル”と呼ばれる道具を経糸(たていと)の隙間に差し込むのは、緻密かつ繊細な作業。

「全部に柄が入るとなると、全工程に1か月半くらいはかかります。織るのと、絣を合わせるのと、半々くらい時間がかかるので、なかなか思うように進まないですね」

1ミリにも満たない緯糸(よこいと)をシャトルで通しては、カタン、カタンと織り、この作業を1反分(約12メートル)織るのだから、相当な集中力と忍耐力が求められます。

織機を動かすのが作業のスタートではなく、そこに至るまでにも数多くの工程が。十日町絣は、織る前に糸を染色する“先染め”の技法がとられます。“くびり”という作業によって、着色されなかった部分が絣となり、着物の柄として表現されます。

先染めした糸を織機にセットし、織る前の段階で絣の模様をそろえる“延べ”という作業にも、相当の根気が必要です。

自由な作風の織物を手がける、渡吉織物

「初代の祖父は、農家を回って繭を買うことをやっていて。そこから派生して機屋を始めたようです。祖父は現在の絣よりも粒が細かい〈十日町小絣(とおかまちこがすり)〉を得意としていました。昭和40年代には父が2代目を継ぎ、私は3代目です」

そう語るのは、渡吉織物の代表であり、十日町織物伝統工芸士会長の渡邊孝一さん。最盛期には従業員をたくさん抱えていた渡吉織物ですが、現在は孝一さんと美子さんのふたりで運営。

近年は、十日町絣に“すくい織”を加えた、2種の織りをひとつの反物で表現した独自の織物を開発。さざ波をイメージし、100色の絹糸を大胆に配置した〈100の彩(いろどり)〉というブランドで展開。これまでに色違いで6反分制作し、すべて購入者のもとへ。

残念ながら、十日町絣を織れる職人は激減しています。現在、伝統的工芸品の証紙をとっている組合員は、3、4社ほどしかないのだとか。

「今の職人がやらなくなったら、それ以上継承していけないっていうのが現状です。昭和30年代に入ってきた“染め”の技術が大きくなるにつれ、“織り”の産業を中心にしていた会社も染めに移行して、織りはだんだんと衰退してしまいました」

需要、コスト、技術者の不足など、さまざまな要因によって衰退の一途をたどる十日町絣。ですが、2017年にはこの技術を学びたいというインターン希望者があり、受け入れを行ったという渡吉織物。「これからも十日町の着物産業に興味を持った方がいれば、サポートしていきたいですね」と美子さん。

匠の手“共通”インタビュー

「至極の作品は、誰に一番に見せたい?」

この先、自分でも納得がいくような最高の作品ができたとしたら。一番に報告したいと思う人には、きっと匠にとって特別な“なにか”があるはず。

「とりあえずは家族にでしょうか。『こういうのができたんだよ』って見せるでしょうね。やっぱり家族でずっとやってきたから」(美子さん)

孝一さんにも尋ねてみると、「モノづくりは常にかみさんと相談しながらだから、いいものができたときは、夫婦でわかち合うね」と同様の答えが。さすがご夫婦!

ふたりで支えあいながら、何にもとらわれず、自分たちが本当につくりたいものを手がける―― そんな渡吉織物だからこそ、自由な作風の織物がかたちになり、好評を得、100の彩をはじめとして、ファンを獲得しているのでしょう。

十日町絣の伝統を受け継ぎたいと手をあげる人がさらに現れ、長く継承されていくことを祈るばかりです。

100の彩を織る美子さんの動画が公開されています。匠の技、真剣な眼差し、機織りの音、ぜひムービーでご覧ください。

Profile 渡邊美子(わたなべよしこ)さん

新潟県十日町市生まれ。結婚を機に渡吉織物で十日町絣やすくい織などの製織に従事。平成23年度に伝統工芸士認定。

Information